Metamorphosen für Gitarre op. 37 (1969/1978/1990)

I. Rezitativ

II. Intermezzo

IV. Finale

Uraufführung: 4. Dezember 1974 /

Regensburg / Universität

Jürgen Libbert

Aufführungsdauer: 8 Minuten

Verlag: N. Simrock Berlin-London (Boosey & Hawkes) ISMN M-2211-0858-6

Video: Hummelwerke auf youtube

Seine

viersätzigen Metamorphosen hat der

Würzburger Komponist Bertold Hummel im Jahr 1969

geschrieben und dem Gitarristen Siegfried Behrend

gewidmet. Hummel verwendet die Zwölftontechnik nicht im

strengen Schönbergschen Sinn, sondern freier, etwa wie

Alban Berg dies tat. Hummel erlaubt es sich also, eine

Reihe - jeder Satz hat seine eigene, mit den anderen

verwandte - wieder zu beginnen, noch bevor er alle ihre

Töne verwendet hat. Typisch für seinen Umgang mit

Zwölftonreihen sind Tonumstellungen, Fragmentierungen

und Wiederholungen, so dass Tonalitätsfelder entstehen.

Der Titel Metamorphosen beschreibt ein Urprinzip

allen Komponierens, ja aller Künste überhaupt: das der

Verwandlung, des Sich-Veränderns.

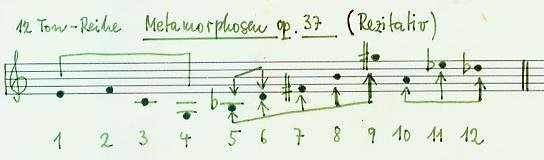

Der erste Satz, Rezitativ, führt eine gleichsam grundlegende Metamorphose vor - die eines Einzeltones, der zu Beginn in Bewegung versetzt, sich gleichsam erst mit Energie auflädt, um dann den Tonraum zu durchmessen. Vom Ton e aus - der Stimmung wegen ist das e das Gravitationszentrum des Gitarrenklanges - erobert sich das Rezitativ nach und nach den gesamten Tonraum, um etwa nach einem Drittel mit den herausstechenden Hochtönen es"' und des"' die zwölf Töne einer Oktave zumindest einmal angespielt und so die Reihe in ihren Grundzügen festgelegt zu haben. Stückweise wird dann die Reihe auf ihre spielerischen Möglichkeiten hin überprüft. Die letzten drei Takte sind eine Quintessenz. Unterhalb des e' (dem Ton, auf den die erste Saite gestimmt ist) läuft die komplette Reihe ab. Damit präsentiert sich noch einmal der gesamte Tonvorrat, über den der Komponist verfügt.

Die

Vortragsanweisung "burlesk" des zweiten Satzes,

des Intermezzo, gibt nicht nur dem

Interpreten vor, wie er dieses Stück zu spielen habe,

sie charakterisiert auch das dreiteilige Stück (A-B-A')

selbst. Burlesk ist mindestens viererlei: die

weiten Intervallsprünge der Reihe, der Kuckucksruf (die

Töne 6, 7, 8 und 4 der Umkehrungsreihe), die verdrehte

Reihe vor dem Schlußakkord und der Umstand, dass die

Reihe meistens als Umkehrung erscheint, also Kopf steht.

Der dritte Satz, Melancolia, wirkt wie eine Reminiszenz an Lautenlieder. Über zu Akkorden zusammengezogenen Reihentönen entfaltet sich eine mit Skalengängen verzierte Melodie.

Das

Finale, ein motorisches Kehrausstück, wird

von einer Achttonreihe bestimmt. Hauptintervall ist die

Sekund. Hummel formt aus ihr durch zum Teil exzessive

Wiederholungen eine Art Pendelbewegung, die dem

vorandrängenden Impuls zuwiderläuft: Das Stück tritt auf

der Stelle, scheint sich festzufahren - und löst sich

dann wieder abrupt. Nicht anders, auf diese ganz eigene

Art der Fortbewegung, erreicht das Finale den

Schlussakkord. Diesmal löst sich die Spannung so

plötzlich, dass die Reihe (als Umkehrung) kopfüber zum a,

dem Grundton, hinabpurzelt. Ein A-Dur-Akkord hängt sich

prompt daran an: Ungebrochen tonaler Glanz - das ist

Bertold Hummels kleine Überraschung zum guten Ende.

Thomas Wirth (in CD-Booklet

"Metamorphosen - Kurt Hiesl, Gitarre", AHO-Recording

1997)

Vorwort (der neuen Ausgabe bei Simrock)

Die

Metamorphosen für Gitarre, op. 37 schrieb Bertold Hummel

1969 auf Anregung des Gitarristen Siegfried Behrend und

setzte sich damit zum ersten Mal in seinem umfassenden

Oeuvre intensiv mit den Klangmöglichkeiten dieses

Instrumentes auseinander.

In vier unterschiedlich charakterisierten Sätzen

verwandelt er - dem Titel entsprechend - die jedem Satz

vorgegebene Zwölftonreihe in freier Weise, so dass durch

Tonumstellungen, Fragmentierungen und Wiederholungen

immer wieder Tonalitätsfelder entstehen. Klangschönheit

und verständliche musikalische Prozesse stehen im

Vordergrund der kompositorischen Idee.

Die vorliegende Ausgabe fasst alle Änderungen, die mein

Vater seit der ersten Drucklegung 1975 auf Anregung von

Anton Stingl (1978) und Siegfried Behrend (1990) und

aufgrund eigener Erfahrungen mit zwei späteren Werken

für Gitarre in den Jahren 1985 und 1990 (Konzertante Musik für Gitarre

und Streichquartett bzw. Streichorchester op. 89a/b

und Phantasus - Liederzyklus

nach Arno Holz op. 93) vornahm, zusammen.

Martin Hummel

Erstausgabe:

N. Simrock Hamburg-London 1975